目次

世界を旅してきた筆者ならではの旅のエピソード満載!本を片手に文化の違いを楽しむ連載エッセイです。

第1回「世界の食器の洗い方」世界の食器の洗い方から、異文化の面白がり方を考える

私が旅の醍醐味の一つと感じるのは、カルチャーショックを受けること。「どうして!」と驚くと同時に、「なんで私はこれがおかしいと思うのだろう?」と疑問に思う。

スウェーデンの台所で出会ったのは、トイレブラシだった。どう見てもトイレブラシなものに、洗剤をつけて食器を洗っている。「うわ!汚い!」と思ったけれど、よく考えたら、食器用なのだからトイレでは使わないはずだ。別に汚くはない。スウェーデン人の友人は「僕は日本のトイレでこの食器ブラシを見つけた時にびっくりした」。彼の方がショックは大きかったと思う。ブラシで洗うと、スポンジに比べて、手に泡がつかなくていい感じ。

『イギリスは愉快だ』でも食器洗いについて描かれている。「石鹸水に汚れた食器類をどしどしと突っ込み、スポンジのようなもので撫でるように洗い、水切り台に置いた揚げ籠にのせる。するとやがて水は自然に乾き、食器洗いは完了する」。「水ですすぐ」という工程がなかったそうだ(布で拭き上げることもある)。イギリス以外でも、ヨーロッパのユースホステルではときどき見かけた。

インドのタール砂漠に宿泊した時は、皿を砂で洗った。

洗った後は軽くはたいておしまい。極度に乾燥した砂漠の砂は、クレンザーのように皿をきれいにしてくれた。

世界の食器の洗い方を見ていると、「常識ってなんだろう」と思うようになってきた。水も温度も空気も違うような国で、私の常識なんてあっという間にふきとんでしまう。

旅に身を置くことの楽しさはそこにある。「うわ!変だ!」と思った後、でも「なんでそうするんだろう?」「私はなんでこれが常識と思ってるんだろう?」と思うことで、自分の世界は広がるし、豊かになる。「違う!」ではなく「面白い!」と思うことで見えてくる道があるかもしれない。旅の中でそんな体験をしたことを通じて、異文化の面白がり方を紹介できたらと思います。

第2回「世界のトイレ」 私の「きれい」とあなたの「きれい」は違うかも

食を旅するイラストレーター/マンガ家 織田 博子(おだ ひろこ)

第二回目にしてびろうな話ですみません。旅のあるあるネタで一番ウケるのはトイレネタなので…。

オランダ・アムステルダムの川沿いの美しい道に向かって歩いていると、目の前に電話ボックスのようなものがあり、背の高いおじちゃんがニコニコ手を私に振っていた。笑顔で手を振りかえして、通り過ぎて少ししてから気づいた。あれ、電話ボックスじゃなくて公衆トイレだ。おじちゃんは小を足しながら笑顔で手を振っていたのだった。一歩間違えれば痴漢だ。

中国・北京の公衆トイレには個室がない。和式トイレがずらりと並ぶ。ニーハオトイレだ。勇気を出して用を足す私の隣で、おばちゃん二人が話しながら入ってきて、用を足しながらも話し続け、出ていった。話題が途切れないトイレ。

ロシアのシベリア鉄道のトイレは、駅の発着前後1時間は使用できず、カギがかかっている。いざトイレに入り、便器の中を覗くと線路が見える。昔の日本の

電車がそうだったように…。夏はおしりに風を感じる。

インドのトイレにはトイレットペーパーがなく、水道と手桶があった。気がきくところだとシャワーが。これを使って左手で洗浄。「汚い!」とインド人に言ったら「紙で拭くと汚れが残ってそうで汚い!」と反論された。水の方が洗った感があるのだとか。

「あらゆる文化にそれぞれの清潔さがあり、(中略)自分たちのやりかたが恥ずかしくない身だしなみの王道だと信じていたのだ」(『図説 不潔の歴史』)

(トイレの話題が好きな人なら、この本は笑いながら読める楽しい書だと思う)

「あの国のトイレは汚い」と言う時、私たちは自分の常識をその国に当てはめて「汚い」と思っている。だから、その国の人の常識からすれば、私たちの国も「汚い」かもしれない。そうやって自分の常識が相対化されてゆらぐ経験が、私は面白いなと思う。

第3回「世界の包丁」引いてダメなら押してみて、押してダメならぶっ叩いて

食を旅するイラストレーター/マンガ家 織田 博子(おだ ひろこ)

外国の方が講師をしている料理教室によく行く。

日本人の参加者の声で一番多いのが「外国の包丁は切れない」なのだそうだ。

マンガの資料として長年愛用する『武器』(ダイヤグラムグループ編)を読むと、西洋の武器の発想には「重さで叩き割る」があると感じる。刃が厚く重い。「力!」って感じがある。一方で日本刀は刃が薄く比較的軽い。スッと引くことで切ることができる。

この「叩き割る」と「引いて切る」発想の違いが、身近な刃物のナイフと包丁の違いにもある気がする。

『日本の刃物 研ぎの技法』(誠文堂新光社)(こういう本があるところにも、切れ味にこだわる日本を感じる)では、日本の料理は「切ったものの断面の美しさを重視している」とある。「叩き割る」と「引いて切る」。文化が違えば発想が違う。ナイフと包丁は、似たものに見えても全然違う。

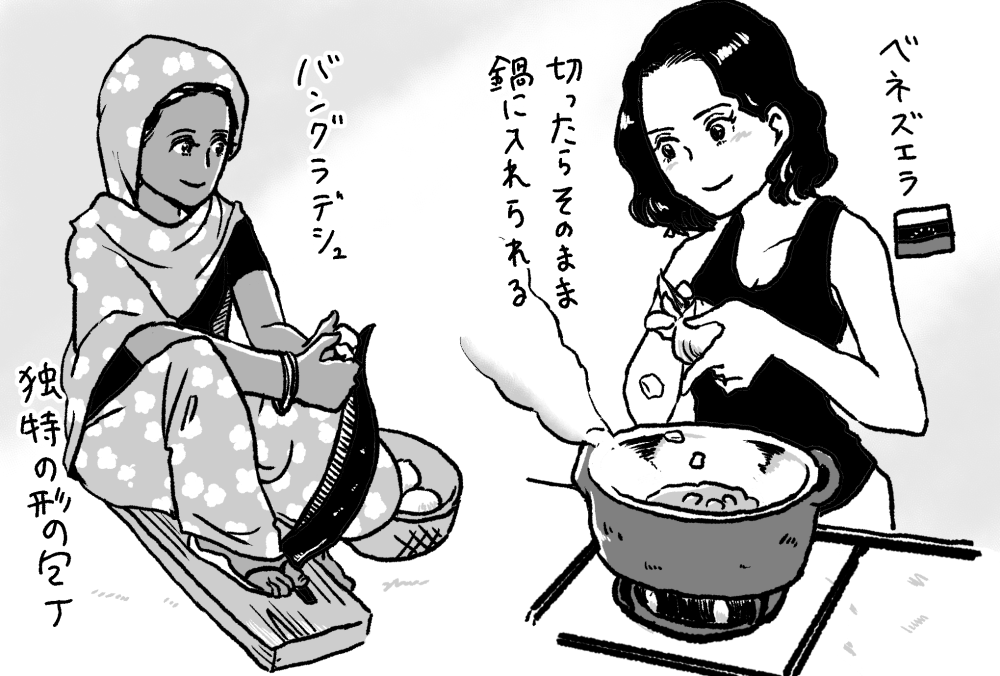

南米・ベネズエラ料理を教わった時にびっくりしたのは、まな板なしで、ナイフのみで玉ねぎのみじん切りをしていたことだった。鍋の上で切れば、添えている手を放すだけで具材が鍋に入るのが嬉しい。「まな板がなくてもいいんだ!」と、料理の可能性がぐっと広がるのを感じた。南アジア・バングラデシュでは床に据え置きの包丁に出会い、器用にみじん切りをして料理をする様子に感動した。

いろんな国でナイフに出会った。東アジア・モンゴルのガタガタ揺れる車の中で、ナイフで羊肉を切り分けた友達の姿はとてもかっこよかった。ロシアのシベリア鉄道で、黒パンと太いソーセージとナイフでパパッと朝ごはんを作ってくれたロシア人ママのことも思い出す。焼いた豚の脛肉にナイフがぶっ刺さって出てきたドイツのレストランも。

引いてダメなら押してみよう、押してダメなら叩き切ってみよう。異文化を体験することは、試行錯誤を繰り返して自分の引き出しを増やしていく体験になる。

最終回「豊島区の中にある世界の国々」山手線で行く海外 文化の違いを面白がる

食を旅するイラストレーター/マンガ家 織田 博子(おだ ひろこ)

豊島区には外国の方が多い。最も多いのは中国で、次にミャンマー、ネパール、ベトナム、韓国と続く。令和5年としまの統計によれば、約43か国の人が住んでいるのだそう。

人が集まれば生活基盤ができてくる。食材を取り扱うお店やレストランが集結し、飛行機に乗らなくても、海外の文化を楽しむことができる。私は「山手線で行く海外」と呼んでいる。

池袋駅北口の中華街では、道を入れば中国語が聞こえ、メニューに日本語がないことも多々ある。「ガチ中華」という言葉の通り、中国の街の定食屋に迷い込んでしまったような、旅の途中にいるような気持ちになる。

また、37年の歴史を持つイスラム系食材の卸のお店も池袋にある。イスラム教には食の戒律があり、日本ではその戒律を満たす食材が手に入りにくいことからイスラム系スーパーが生まれた。日本をめざす同胞たちのために食のインフラを整えたオーナーさんの勇気と行動力には頭が下がる。もちろんイスラム教徒でなくても購入可能。

バングラデシュのお正月祭りが池袋で開催され、駒込にはミャンマーの方が多く住み、アザレア通りに次々にミャンマー食材店、レストラン、カラオケが誕生している。大塚にはモスクがあり、各国のイスラム教徒が集まる。ベトナム食材屋さんがつぎつぎに開店し、池袋にはネパールの服のおしゃれなブティックも。

ついつい大好きな豊島区のことばかり書いてしまうので、今回の本を紹介します。

イスラム教徒で在日インドネシア人のフィカルさんが、さまざまな困難に出会いながら香川にモスクを作った記録。著者の岡内さんは、フィカルさんの人柄に魅了され、どっぷりとコミュニティにつかりながらも、第三者の目で文章を綴っていく。コロナ禍の中、たくさんの壁にぶつかりながら道なき道を走るフィカルさん。その背中から著者は学び、成長していく。

人と人が交わる時、そこには国籍がない。同じ国の人でも悪いことをする人はいるし、言葉が全く通じなくてもあたたかい心遣いをくれる人もいる。この本は、良くも悪くも多様化する現代社会を生きるためのコツが描かれている。

すぐ隣にある異国を、「知らないから、怖い」ではなく、「知らないから、面白い」と気持ちを切り替える。すると、見慣れた街の見慣れた景色の中に、世界の扉が隠れていることに気づく。ちょっと散歩ルートを変えるだけで、異国に行ける。そんな豊島区が面白いなと思うのです。